名 称: Forbes JAPAN DX SUMMIT 2021

主 催: Forbes JAPAN

後 援: (一社)日本ディープラーニング協会

会 場: オンライン開催

日 時: 2021年9月29日(水) 14:00~

受講料: 無料(要申込)

登 壇:

◆「AI × Business -DXのコアテクノロジーとしてのAIとは?」(17:35~18:15予定)

DX推進においてAI技術の活用を視野に入れた変革を行っていくことが必須の時代になっています。また、AIというコアテクノロジーを理解することで、どのようなビジネス創造ができるのかー。企業価値の根幹となっているAIを活用したビジネスの可能性について語ります。

JDLA イベント情報

【5/20 後援/AI導入によるDXの実現~ニューノーマル時代におけるAI活用の基礎から実践まで~】

名 称:AI導入によるDXの実現~ニューノーマル時代におけるAI活用の基礎から実践まで~

主 催: 神戸商工会議所 次世代産業委員会

共 催: (公財)新産業創造研究機構、(公社)兵庫工業会、(一社)神戸市機械金属工業会

後 援:(一社)日本ディープラーニング協会

会 場: オンライン開催(申込は→ https://questant.jp/q/210520 )

日 時: 2021年5月20日(木) 13:30~16:00

受講料:無料(要申込)

登 壇: Pegara Inc, 共同創業者兼CEO 市原 俊亮 氏

詳 細:https://kobe-bizmatch.jp/dx/seminar/3

【5/18 Deloitte Digital Week】

名 称: Deloitte Digital Week

主 催: Deloitte Digital (デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)

会 場: オンライン開催

日 時: 2021年5月17日(月)-21日(金)

受講料:無料(要申込)

登 壇:

◆Day2:Hello New “Education” 5月18日(火)17:00-20:10

18:40~19:30 「デジタル時代を支えるAI産業論・人材論」

・日本ディープラーニング協会 理事長(東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授 技術顧問) 松尾 豊氏

・デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員 森 正弥

・デロイト トーマツ コンサルティング スペシャリスト 若林 理紗

詳 細:https://www2.deloitte.com/jp/ja/events/list/2021/deloitte-digital-week.html/#01

【5/19 Azure AI Days <Day 1 基調講演>】

名 称:Azure AI Days

主 催: 日本マイクロソフト株式会社

会 場: オンライン開催

日 時: 2021年5月19日(水)、20日(木)

受講料:無料(要申込)

登 壇:

【Day 1 基調講演】

マイクロソフトが実現する「AI for All」の世界「DL (Deep Learning) for DX」・ 日本マイクロソフト株式会社 Azureビジネス本部 本部長 上原 正太郎

・ 一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事長 松尾 豊

・ 日本マイクロソフト株式会社 Azureビジネス本部 プロダクトマネージャー

樋口 拓人

詳 細: https://www.microsoft.com/ja-jp/events/azureaidays/2021.aspx

【4/22 後援/スマートシティのためのAI活用事例セミナー ~日本と中国の事例から学ぶ~】

名 称: スマートシティのためのAI活用事例セミナー ~日本と中国の事例から学ぶ~

主 催:ペガラジャパン 合同会社

共 催:大阪イノベーションハブ

後 援:日本ディープラーニング協会

会 場: オンライン開催

日 時: 2021年4月22日(木)

受講料:無料(要申込)

登 壇:

・ 秋元 一泰 氏 華為技術日本株式会社 Cloud & AI事業本部 CTO

・ 阮 翔 氏 株式会社tiwaki 代表取締役社長

・ 市原 俊亮 氏 ペガラジャパン合同会社 代表社員 米国法人Pegara, Inc. 共同創業者 最高経営責任者およびペガラジャパン合同会社の代表社員

詳 細:https://peatix.com/event/1866959

■概要

2025年大阪・関西万博に向けたスマートシティ構想が鋭意進められている中、多くの企業・自治体から「AIやディープラーニングの社会実装を進めたい」という声が上げられています。

本セミナーでは、中国と日本の最新事例を元に、

・今求められているスマートシティ構想の課題と解決

・民間企業と自治体のコラボレーション成功の裏側

・実証実験に留まらず、いかにしてAIの社会実装を実現しているのか

など AIソリューションに関する疑問や悩みを徹底解剖して参ります!

【4/13 GTC2021】

名 称:GTC2021

主 催: NVIDIA

会 場: オンライン開催

会 期: 2021年4月12日(月)~16日(金)

受講料:無料(要申込)

登 壇:松尾 豊(教授, 東京大学大学院/JDLA理事長)

井崎 武士(エヌビディア合同会社)

川上 登福(株式会社 経営共創基盤)

セッション:4月13日(火)12:00-12:40

「出遅れた日本が進むべき変革の道とは。AIに見るDXへの課題 [S32814]」

国際競争での遅れを取り戻し、ニューノーマル時代を生き抜くだけでなく、新たなブレイクスルーを起こしていくこと。日本が抱える課題は多様かつ複雑で、現状を鑑みればついネガティブな言葉が出てしまうこともあるでしょう。しかしながら、ディープラーニングを筆頭とした新たな技術がもたらす革命は、このような状況下でいくばくかの希望の光となり、これから私達が進むべき方向への道しるべとなっています。今回のパネルディスカッションでは、ディープラーニングやAIをフル活用し、これらの課題解決を果敢に進めるスタートアップ企業のアプローチや成功事例を掘り下げつつ、現状の企業側の課題や、効果的な取り組み方について、議論していきます。

詳 細:https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/

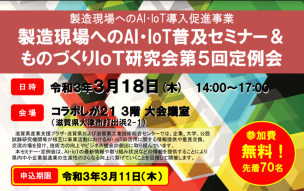

【「製造現場へのAI・IoT普及セミナー&ものづくりIoT研究会 第5回定例会」3/18】イベントレポート

滋賀県産業支援プラザ・滋賀県および滋賀県工業技術総合センターが、3月18日(木)に開催した「製造現場へのAI・IoT普及セミナー&ものづくりIoT研究会 第5回定例会」の特別講演に、JDLA岡田事務局長とJDLA正会員社のMusashi AI株式会社 AIエンジニアの藤田 圭佑 氏がリモート登壇いたしました。

本セミナー・定例会は、AI・IoTの最新情報や取り組み状況などの情報を提供することにより滋賀県内中小企業製造業の生産性のさらなる向上に繋げていくことを目指し開催されました。

両講演では、現在さまざまな分野でAI・ディープラーニングのビジネス活用が進んでいる現状を踏まえ、中小企業がAIへの取り組みに関心を高め活用するための概論をはじめ、製造業における具体的な活用事例の紹介と導入のステップについて解説しました。

特別講演「中小企業はAIをこう使おう!」―岡田 隆太朗 氏 一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事・事務局長 特別講演「生産現場に価値を生むAIシステム」

―藤田 圭佑 氏 Musashi AI株式会社 AIエンジニア (日本ディープラーニング正会員社)

<滋賀県産業支援プラザ・滋賀県および滋賀県工業技術総合センター>

企業、大学、公設試験研究機関等が相互に事業活動におけるAI・ IoTの活用に関する情報提供や意見交換、交流の場を設け、技術力の向上やビジネス機会の創出に取り組む。

【Digital Shift Summit 3/17 】岡田事務局長登壇レポート

Digital Shift Summitは、「デジタルを、未来の鼓動へ。」をミッションに掲げ、ヒト・モノ・カネ・情報というすべての経営資源の至るところでデジタルシフトを推進する存在となり、労働人口に左右されない経済発展をサポートしているデジタルホールディングスが開催するビジネスカンファレンスです。

全4日間オンラインで開催、その3日目となる3月17日(水)に、JDLA岡田事務局長がTalk Session「AIの社会普及への挑戦者たち、その最前線に迫る!」に登壇しました。

JDLAの活動の紹介の後に、株式会社SIGNATE 代表取締役社長 齊藤 秀 氏とのセッションでは、AI普及への課題や今後注力すべきことについてのディスカッションとなりました。

中でも、ディープラーニングを学んだ人達(DL人材)の活躍の場をどう確保していくのかを課題とし、解決のためには意思決定する経営者層もディープラーニングの知識を持ちデジタルシフトを活用して一丸となることが重要だと語りました。

また、未来への展望として、実際にディープラーニングを実装するビジネスの場での品質管理についてなどの議論を深め、AIというキーワードに踊らされず品質性能を含めた事業のバリュー担保の議論が必要だとしました。

AIが新たなフェーズに入ったと感じる事が出来、さらに今後の展望も描かれた、意義深いセッションとなりました。

※アーカイブ動画が公開されました。

https://digital-shift.jp/digital-shift-summit/2021

【4/9 AI・人工知能EXPO[春]】

名 称:第5回 AI・人工知能EXPO【春】 (AI EXPO TOKYO 2021 [Spring])

主 催: リード エグジビション ジャパン株式会社

後 援:一般社団法人 人工知能学会

一般社団法人 日本ディープラーニング協会

会 場: 東京ビッグサイト(青海展示棟)

会 期: 2021年4月7日(水)~9日(金)10:00~18:00

受講料:無料(要申込)

登 壇:

◆講演「DX 時代の AI(ディープラーニング)活用最前線」松尾豊JDLA理事長

◆パネルディスカッション

「 企業におけるAI人材育成の重要性 ~DXを成功させるための、組織戦略、人材育成とは?」

-橋爪 宗信 氏 (日立造船株式会社 執行役員 ICT推進本部長 兼 Hitz先端情報技術センター長)

-志済 聡子 氏 (中外製薬株式会社執行役員 デジタル・IT統轄部門長)

-岡田隆太朗 JDLA事務局長

詳 細:https://reed-speaker.jp/Seminar/nextech2021/top/

AI・人工知能EXPO【春】 とはディープラーニング、機械学習、エッジAI、自然言語処理、画像・音声認識、対話AIなど AIに関するサービスが一堂に出展。

DXを推進するために、あらゆる分野の方々が来場し、活発な商談が行われています。

【3/17 Digital Shift Summit 2021】

名称: Digital Shift Summit 2021

主催: 株式会社デジタルホールディングス

会場:オンライン

日時: 3月17日(水)16:00~18:30 (3/5,10,17,24)

※終了時間は変更になる可能性があります。

受講料:無料(要申込)

登壇:岡田隆太朗 一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事 事務局長

タイトル:「AIの社会普及への挑戦者たち、その最前線に迫る!」

詳細:https://digital-shift.jp/digital-shift-summit/2021/

Digital Shift Summit 2021

Digital Shift Summitは、「デジタルを、未来の鼓動へ。」をミッションに掲げ、ヒト・モノ・カネ・情報というすべての経営資源の至るところで、 デジタルシフトを推進する存在となり、労働人口に左右されない経済発展をサポートしているデジタルホールディングスが開催するビジネスカンファレンスです。

【3/30 日本経済新聞社主催 デジタル経営変革フォーラム2021 -データドリブン改革をもたらすDX新潮流- 】

名 称 : デジタル経営変革フォーラム2021 -データドリブン改革をもたらすDX新潮流-

主 催 :日本経済新聞社

会 場 :オンライン配信

日 時 : 2021/3/30(火) 10:00~16:30

受講料 :無料

申込締切:2021/3/30(火)

*イベント配信前に視聴登録用のページをご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

登 壇 : 15:50~16:30 クロージング講演

「DX時代におけるAI人材の重要性について[AI(DL)活用最前線]」

松尾 豊 (日本ディープラーニング協会 理事長/東京大学大学院 工学系研究科 教授 )

詳 細 :https://events.nikkei.co.jp/36170/

デジタル経営変革フォーラム2021

-データドリブン改革をもたらすDX新潮流-

コロナ禍という未曽有の危機を乗り越え、新たな1 年がスタートした2021年、企業に これまで以上に DX の実装やデータドリブン改革への対策が急務となっています。業務プロセスの改善を目的とするRPA/ ビジネス AI の活用は多くの日本企業にとって共通の課題を解決する手段にも関わらず、現状では業務効率化の域を脱しておりません 。本フォーラムでは、様々な観点からのDX とそれに伴う IT 技術の現場活用、有識者によるDX観点からの講演等、データドリブン改革を進める最新事例を発信する機会といたします。

【3/4 ふくおかIST「DX基盤技術(デジタル技術)無料公開勉強会」】

名 称 :ふくおかIST「DX基盤技術(デジタル技術)無料公開勉強会」

主催/共催: (一財)九州オープンイノベーションセンター、

佐賀県スマート化センター、(公財)くまもと産業支援財団、

(公財)大分県産業創造機構、(公財)宮崎県産業振興機構、

(一社)鹿児島県情報サービス産業協会、(公財)北九州産業学術推進機構、

(公財)九州先端科学技術研究所、(公財)福岡県産業・科学技術振興財団

後 援 : (公財)九州経済調査協会

特別協力: (一社)日本ディープラーニング協会、九州ADS育成コンソーシアム

会 場 : オンライン ※お申し込みは、3月2日(火)まで

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgrA4h3wXZe-v3P5Hbv3xPxO_6B09uUmnVyv_LmWdGr5H0SA/viewform?usp=sf_link

日 時 : 令和3年3月4日(木) 午後1時00分から午後2時40分まで

参加費 : 無料(どなたでもご参加いただけます)

定 員 :300名

登 壇 :第一部 「地域産業におけるAI活用最前線」

岡田 隆太朗氏 (一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事兼事務局長)

第二部 「AI・ディープラーニング入門」

巣籠 悠輔氏 (一般社団法人日本ディープラーニング協会 有識者会員)

詳 細 :http://www.ist.or.jp/information-ja/3567